Seit letztem Jahr Oktober ist Tatjana Lührs stellvertretende Schulleiterin vom Gymnasium Horn. Doch welche Aufgaben hat man eigentlich als stellvertretende Schulleiterin? Und welche Qualifika-tionen und Kompetenzen muss man mitbringen?

Sie haben hier in Ihrem Büro einen Harry Styles Pappaufsteller stehen. Was hat es damit auf sich?

Ich liebe Harry Styles. Ich mag seine Musik und das, wofür er steht: “Treat people with kindness”. Es ist also egal, wer und wie man ist, man soll einfach gut zu seinen Mitmenschen sein.

Wie sieht Ihr Leben außerhalb der Schule aus?

Im Moment ist das reduziert, weil ich gerade sehr viel arbeite. Aber ich habe eine Familie, nämlich einen Mann und eine Tochter. Die beiden möchten natürlich auch Zeit mit mir verbringen. Wir reisen viel und gerne und dann treffe ich mich natürlich mit Freunden. Zusätzlich ist Theater eine Sache, die ich gerne mache.

Trotz der vielen Arbeit verbringen Sie noch genug Zeit mit Ihrer Familie?

Ja, aber manchmal fragen die schon nach, wo ich denn bleibe. Dann bekomme ich WhatsApp-Nachrichten, ob ich noch zum Abendbrot nach Hause komme. Aber wir versuchen immer, uns diese gemeinsamen Zeiten zu nehmen. Abendbrot ist tatsächlich ein bisschen heilig bei uns, weil wir uns da gegenseitig austauschen.

Wie war Ihr Verhältnis zur Schule, als Sie noch Schülerin waren?

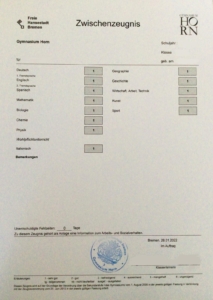

Bis zur Oberstufe noch vollkommen in Ordnung. Ich bin einfach so mitgegangen, das war nie ein Problem. Auch in der elften war noch alles okay, aber in der zwölften Klasse musste ich ein paar Erfahrungen machen, die damit zu tun hatten, dass ich ehrlich gesagt nicht so fleißig war, wie ich hätte sein sollen. Ich konnte das glücklicherweise noch umdrehen. Ich habe aber Verständnis für Schüler:innen, die auch andere Sachen als Schule im Kopf haben.

Wie war dann ihr Abiturschnitt?

lacht. Das ist sehr unangenehm. Der war leider tatsächlich nicht so gut. Der lag im knappen 3er-Bereich. Wie gesagt, ich konnte das Ruder noch herumreißen. Wenn ich mehr dafür getan hätte, wäre es auch deutlich besser geworden. Ich habe eben in der Mittelstufe nie etwas tun müssen und hatte immer gute Noten, teilweise sehr gute Noten, aber das ist mir leider in der Oberstufe nicht mehr gelungen.

Wie ging es nach der Schule weiter? Was wollten Sie aus Ihrem Leben machen?

Ich war erstmal von dieser ganzen Schulgeschichte ein wenig bedient. Ein Studium konnte ich mir in dem Moment gar nicht vorstellen. Ich habe dann schon schnell mit einer Ausbildung zur Buchhändlerin angefangen. Das war alles sehr klassisch. Das ist eine kaufmännische Ausbildung mit sehr viel Literaturwissen. Dann habe ich tatsächlich in diesem Gebäude, vom heutigen Gymnasium Horn, meine Berufsschule absolviert. Nach der Ausbildung war ich weiterhin auf der Suche nach einem Beruf.

Haben Sie zuvor irgendwo anders gearbeitet?

Ja. Ich habe die Ausbildung zur Buchhändlerin in Oyten gemacht. Dann habe ich angefangen, in diesem Beruf zu arbeiten. Danach war ich für einige Monate in Australien. Nachdem ich dann nochmal in Verden als Buchhändlerin gearbeitet hatte, habe ich gemerkt, dass mir das nicht wirklich reicht. Dann habe ich mit 24 Jahren angefangen, Lehramt zu studieren und durch Praktika festgestellt, dass das der richtige Beruf ist. Mir war auch klar, dass ich von der fünften bis zur 13. Klasse unterrichten wollte. Mein Studium habe ich, im Gegensatz zu meinem Abitur, sehr gut abgeschlossen. Damals war es noch so, dass wir trotz des guten Abschlusses nicht unbedingt einen Referendariatsplatz bekommen haben. Das lag am Fach Religion, welches ich unterrichte. Es gab in dem Fach nur zwei Plätze, die jedes Jahr vergeben wurden. Es gab da Menschen, die vier oder fünf Jahre auf einen Referendariatsplatz gewartet haben. Ich musste anderthalb Jahre warten. In der Zeit habe ich etwas ganz anderes gemacht und angefangen, in der Werbung zu arbeiten. Als ich den Referendariatsplatz dann hatte, bin ich an eine Schule in Bremen-Nord gegangen.

Wie lange arbeiten Sie schon am Gymnasium Horn?

Seit 2002. Ich habe hier während des Referendariats ein Praktikum gemacht und eine Prüfung abgelegt. Dadurch habe ich auch diese Schule sowie Frau Kelm, unsere ehemalige Schulleiterin, kennengelernt. Als ich mit dem Referendariat fertig war, hat Frau Kelm mich aus Bremen-Nord weggeholt und hier an die Schule gebracht. Als ausgebildete Lehrerin habe ich 2003 fest hier angefangen.

Welche Fächer unterrichten Sie?

Deutsch als Zweitsprache. Das habe ich in erster Linie studiert. Dabei muss man ganz normal Germanistik studieren, also unterrichte ich auch in regulären Klassen Deutsch. Und außerdem Religion. Zusätzlich kann ich noch, weil ich während meines Studiums ein paar Semester Philosophie studiert habe, Philosophie in der Mittelstufe unterrichten.

Frau Lührs an ihrem Schreibtisch – © Philipp Olde Kalter

Nun sind Sie Stellvertretende Schulleiterin. Warum wollten Sie das machen?

Eigentlich wollte ich nie wirklich in die Schulleitung. Das hat sich einfach durch diese tolle Schule und die Arbeit hier ergeben, dass ich immer geguckt habe, was man noch verändern könnte. So bin ich vor sehr langer Zeit in eine Steuergruppe gerutscht. Weil ich Teil dieser Steuergruppe war, wurde ich, als das Prinzip der Jahrgangsleitung eingeführt wurde, angesprochen, ob ich mich nicht auf eine solche Stelle bewerben möchte. Das habe ich mit meiner Familie besprochen, mich anschließend beworben und bin es auch geworden.

Die Aufgabe habe ich dann eine ganze Zeit lang übernommen. Irgendwann fand dann wieder eine Umstrukturierung in der Schulleitung statt. Dann kam wieder eine ähnliche Situation wie vorher vor. Eigentlich machte mir alles Spaß und ich war zufrieden mit meinem Job. Aber dann wurde ich wieder angesprochen, ob ich nun stellvertretende Schulleiterin werden wollte. Dann habe ich mich beworben und bin jetzt stellvertretende Schulleiterin.

Was sind Ihre Aufgaben als stellvertretende Schulleiterin?

Die Schulleitung, also Frau Preuschoff und ich, haben sehr viele verschiedene Aufgaben. Ich bin im Moment mit Frau Preuschoff und den anderen Mitgliedern der Schulleitung dabei zu gucken, was da eine sinnvolle Arbeitsteilung ist. Wir teilen uns die Termine auf und machen gemeinsame Termine, in denen wir mit den Statusgruppen zusammenarbeiten.

Ich bin unter anderem für die Fortbildungen zuständig. Da kümmere ich mich um das Budget et cetera.

Im Moment bin ich auch noch als Jahrgangsleitung für den fünften Jahrgang zuständig, was aber mit meinem Job als stellvertretender Schulleiterin nichts zu tun hat.

Ich übernehme im Moment generell ganz viele Organisationsaufgaben und beantworte zum Beispiel rechtliche oder organisatorische Fragen von Kolleg:innen.

Und das waren alles Aufgaben, die Frau Preuschoff erst so ziemlich alleine bewältigen musste. Die hat sie jetzt teilweise an mich übertragen.

Sie sind auch didaktische Leitung. Was bedeutet das?

Als didaktische Leitung bin ich für den Unterricht und seine Qualität zuständig. Ich habe die Verantwortung dafür, dass bei uns der Unterricht gemäß der Bildungspläne stattfindet. Eine meiner ersten Amtsaufgaben war, dass ich den Fachkonferenzen noch mal den Auftrag gegeben habe, die schulinternen Curricula anzupassen. Da habe ich ein paar Vorgaben gegeben, die meines Erachtens wichtig zu erfüllen sind. Zum Beispiel, wie viele Klassenarbeiten geschrieben und in welchem Verhältnis schriftliche und mündliche Leistung gewertet werden.

Welchen Anspruch haben Sie als stellvertretende Schulleitung an sich selbst?

Mein Anspruch ist, für möglichst alle Statusgruppen und an der Schule beteiligten Personen da zu sein und zu unterstützen, aber auch für die Schule insgesamt zu arbeiten. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil man etwas für Schüler tun möchte,und dann gibt man Kollegen wieder Aufgaben damit, die sie belasten. Mein Anspruch an mich ist es, dort Wege zu finden, dass alle hier an der Schule gut zurechtkommen.

Welche Qualifikationen und Kompetenzen bringen Sie mit, um Ihr neues Amt zu bewältigen und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden?

Ich habe durch die Jahrgangsleitung schon Erfahrungen gemacht, sodass ich mich mit bestimmten Dingen schon auskenne. Eine weitere Kompetenz ist, dass mir Kommunikation sehr wichtig ist. Ich glaube, dass das eine Kompetenz ist, die mir hilft, mit allen immer möglichst gut ins Gespräch zu kommen und dass dort auch versuche, zielorientiert zu sein. Also nicht zu gucken, was nicht geht, sondern in schwierigen Situationen zu schauen, was wir tun können, um in einem oder zwei Monaten an einem anderen Punkt zu stehen.

Das neue Amt bringt mehr Arbeit mit sich. Bedeutet das auch mehr Stress für Sie?

Mehr Stress würde ich nicht sagen. Es ist anderer Stress, weil da ein anderer Druck seitens der Behörde ist, dass bestimmte Dinge nochmal mehr umgesetzt werden müssen.

Wie gehen Sie mit diesem neuen Stress um?

Glücklicherweise habe ich eine Familie, die mich da sehr unterstützt und auch Freundinnen und Freunde. Ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Schule und vor allem in der Schulleitung haben wir ein sehr offenes und vertrauensvolles Verhältnis. Wir reden viel miteinander und versuchen uns gegenseitig zu unterstützen. Das hilft so ungemein.

Was sind aktuell die größten und arbeitsintensivsten Herausforderungen an unserer Schule?

Ich bin im Präventionsteam, das ist für mich ein ganz großer Punkt. Auch das Thema Mobbing, das immer an Schulen stattfindet, ist etwas, das ich nochmal in Angriff nehmen möchte. Ich finde das sehr herausfordernd, weil man das immer wieder auch auf neue Arten thematisieren muss. Eine andere Herausforderung besonders in Bezug auf Unterricht ist künstliche Intelligenz. Das bekommt man außerhalb wahrscheinlich nicht so mit, aber hier im Büro arbeite ich daran herauszufinden, wie wir hier an der Schule damit gut umgehen können.

Sie haben bereits erzählt, dass das Amt in den privaten Alltag eingreift. Inwiefern verändert es den Berufsalltag?

Ich unterrichte weniger, musste gerade eine liebe fünfte Klasse abgeben, dabei unterrichte ich sehr gerne. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, aber muss man sich dann entscheiden. Ich bin zwar hier öfter länger im Büro, aber ich muss nicht mehr jedes Wochenende Klausuren korrigieren. Ich kann mir das jetzt besser einteilen.

Wirkt sich Ihre neue Position auf das Verhältnis zu den anderen Kollegen aus?

Ich habe viele Freundinnen und Freude im Kollegium, bei denen ist es nicht so, weil es da keine Schwierigkeiten gibt. Das könnte eventuell anders sein, wenn ich mit jemandem ein Dienstgespräch führen müsste, der mit mir befreundet ist. Aber ich werde glaube ich jetzt nicht mehr so sehr als Kollegin gesehen, sondern von einigen schon als Schulleitungsmitglied. Das ist eine Perspektive, die ich gar nicht habe, denn aus meiner Sicht bin ich immer noch ganz normale Kollegin. Ich glaube, da muss ich mich eher gewöhnen.

Frau Lührs mit ihrem Harry Styles Pappaufsteller – © Philipp Olde Kalter

Was macht Ihnen besonders viel Spaß an den neuen Aufgaben?

Dieses Organisieren und was in die Hand nehmen, zum Beispiel den Umgang mit KI. Ich habe auch das Gefühl, jetzt mehr mit anderen Schulen in Kontakt zu kommen und dass ich dort schauen kann, was die machen. Und auch diese Schule an sich zu unterstützen und voranzubringen. Und die Zusammenarbeit mit allen, mit Eltern, Schülern und den Kollegen. Das macht mir am meisten Spaß.

Möchten Sie auf lange Sicht auch Schulleiterin werden und können Sie sich vorstellen, dafür an eine andere Schule zu gehen?

Im Moment kann ich mir das gar nicht vorstellen, aber was ich mit meiner Familie schon mal besprochen hatte, war die Idee, irgendwann ins Ausland zu gehen. Eventuell wäre da eine Möglichkeit, auch als Schulleiterin oder in einer Schulleitung tätig zu werden. Aber im Moment hat das noch gar keine Relevanz, weil ich einfach total gerne hier bin.

Wie wichtig ist es Ihnen, was Schüler, Lehrer und Eltern über ihre Arbeit denken?

Ganz wichtig ist mir, dass die Arbeit einerseits professionell wirkt. Dass die Menschen um mich herum den Eindruck haben, dass ich gut vorbereitet bin, dass ich weiß was ich tue. Es würde auch an mir nagen, wenn das nicht so wäre. Und ein anderer Punkt ist das Menschliche. Ich möchte gerne trotz aller Professionalität immer auch diese menschliche Seite nicht verlieren. Wenn jemand also mit einem Problem zu mir kommt, dass ich sage, dafür gibt es immer einen Raum zum Sprechen. Diese Tür steht nicht nur als Tür offen, sondern auch im Inneren.

Mit welchem Kollegen verstehen Sie sich besonders gut?

lacht. Ich verstehe mich wirklich mit ganz vielen Kollegen gut. Wenn ich mal die Schulleitung rausnehme, dann ist Frau Bünte so ein bisschen meine Herzenskollegin.

Vielen Dank für das Interview.

Frau Lührs hinter ihrem Schreibtisch – © Philipp Olde Kalter